論文作成の4ステップ

0. 中心研究者(多くは筆頭著者)が発案

先行研究を調査し、独創性のある論文が作成できると見込みをつける。

この時すでに、指導者(Mentor)を実際は要します。

1. Authorship

論文作成のメンバーを決める。Author sequenceもこの時決定。

基本的に著者の入れ替えはしない。

論文作成の熟練者は(たとえ)外部からでも入れること。

Authorにはならないが、論文のもととなった研究の遂行に貢献した人→謝辞

2. 基本4点セットを作る

Title、Figures and tables、Abstract(BMRI)、Originality box

(Title,Figures and tables,Methods,Results,Interpretation,Background)

Abstractの下にOriginalty Boxを作成する。

3. 論文テキストを作る

作成順 MRDI(Methods,Results,Disucssion, Intrduction)

このSequence(順序)で文章作成の水準が高くなる

どう作るか→Inoue Methods

4. 基本4点セット(特にTilteとAbstract)に戻り、整合性をチェックする

5. Paper wheel(後述)を、各要素間で完全に整合性が取れるまで回す。

基本4点セットの理由

なぜ、基本4点セットを最初に作るのでしょうか。その背景として以下があります。

・研究の発案から、論文作成、そして運よく受理され出版までは年月がかかる

・若手研究者(研究初心者)は必ず、指導者を必要とする

・ある程度の熟練研究者でも指導者(Mentor)はいたほうがいい(仮想Editorになる)

・指導者(Mentor)は論文のメインテキストから指導できない、まず骨子を固める

運よくスムーズに受理まで行っても数か月はかかります。

研究者自身Mentorも忘れますが、Mentorはもっと忘れるんですよ。

指導のときは最新版の基本4セットを持ってきて、Mentorに見せましょう。

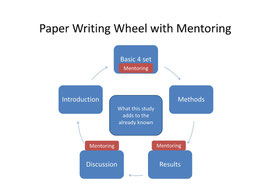

Paper writing wheel

Inoue Methodsにおける論文作成のサイクルです。

1. 一番上の基本4セットからスタートします。Mentoringは研究指導が特に必要になるところですが、無論各ポイントでしたほうがいいのは言うまでもありません。

2. まずMethodを作成します。常に真ん中のOriginality box(基本4点セットの中にある)と照らし合わせて作成していきます(どのポイントでも)。

3. Resultsで基本4点セットのFigures and tablesと照らし合わせて作成していきます。ただし、その単なる説明になってはいけません。ここでは、基本4点セットのFigures and tablesをほぼ清書し、セットの中に新しく入れます。要Mentoring。

4. Discussionは構造化して(Structured discussion)、各パラグラフを作っていきます。要Mentoring。

5. 最後にIntroductionです。総力を絞って、「読者のつかみ」ができるかどうかです。英文なら500語前後までを心がけてください。どんなに多くても700語で、1000語は多過ぎです。語数の多いIntroductioは、読者を「つかめ」ません。

6. もう一度基本4点セットに戻ります。セットと各ポイントの記載がずれてないか確認し、そうであれば修正します。常にOriginality boxを意識してください。前のIntroductionと合わせて、要Mentoring。このときは、一度共著者の前で筆頭著者が声に出して読むといいです。

Note

1. 6のステップがうまくいかない場合は、もう一度駆け足でこのサイクルを回します。それで各ポイントで調整します。

2. 学会発表でまず1サイクル、そして論文作成でもう1サイクルという考えもできます。学会発表は一種の情報開示(Disclosure)ですから、1サイクルくらいしておかないと、類似テーマで研究している人に、論文で先行されてしまう怖れがあります。

3.Paper writing wheelの各サイクル後(後述)と同じように、各要素ができたら自分で声を上げて読んでください。ライターズハイ(後述)の対処策にもなります。

論文作成:From small to large(小から大へ)

「抄録やタイトルは、論文の本文が完成してから作るものである」

この考えは、少なくともPractice based researchにおいては完全に間違っている。

1. 既に研究者としての思いはあなたの中にあるのだ。それがタイトルである。抄録は、タイトルから興味を引かれた読者への簡潔な要約、本文は、さらに詳しく内容を知りたい読者への説明なのである。

2. 研究遂行や論文作成もまたトレーニングである。指導やそれによる研鑽なしにきちんとした論文など、人間は作れない。したがって指導者が必要になる。一体、毎回指導者が論文全体を見てアドバイスをくれると思うのか?

「作成の手順(抄録まで)」

1. タイトルを作る→研究者の思いを1文にせよ

PBRでは研究者の日常診療の実感が礎となる。それがこれまで言われていなかったり、言われていることと違っていたら独創性があるのだ。したがって、その思いは、本当に論文になりうるのは、あなたが一文で言えるメッセージが頭の中にできているものだ。

「高齢者は外にいるほうが元気だなあ」→「外出活動性の低下は高齢者の余命を減少させる」

これがタイトルになるのである。すなわち、研究者の思いがダイレクトに仮説になる。全ての研究には仮説要素と探索要素があるが、前者が好ましいのは言うまでもない。

2. タイトルに沿って図表→抄録の順で作る

抄録は構造化文章、例えばIMRADで作るのは当たり前である。まずFigures andtables(図表)を作成。正確には抄録では、Background(背景)、Methods(方法)、Results(結果)、Interpretation(解釈)の4つとする。

Note

この時点のFigures and tablesは手書きやドラフトで良く、清書の必要はない。

後述する本文のIMRADと同じ。

Methods→Results→Interpretation→Background。続けると、Ft-BMRIである。

以降ーAbstractへ

Paper writing wheelの各サイクル後

実際に筆頭著者が原稿を読む

言語は、口に出す、つまり「発声行為」によって脳の別の部分が活性化されます。そこで気づきも生まれてきます。

*長すぎる文章、段落(パラグラフ)

*前文との間にある論理的飛躍

著者全員の前で読む、が理想ですがなかなかそうもいかないでしょう。お勧めは、以下の方法です。

「指導者とあなたの研究に参加しない同僚」に基本4点セットと論文草稿*を渡して前で読む

指導者は当然ですね、時間をあけてもらいましょう。 後者はとても重要です。もし英文論文であれば、Native checkerが最初に論文をチェックするわけですが、内容まではコメントしません。ですので、この同僚が「最初の客観的読者」です。

*この時点では全体をチェックしますから、

この同僚が理解できないところは、おそらくEditor、Reviewer、そして一般読者も理解できないでしょう。指導者などもそうですが、筆頭著者は特にランナーズハイならぬライターズハイ(Writer's high)の高揚感を味わいます。それは良いことで、書くことが苦痛ならぬ歓びになるのですが、ここに落とし穴があります。

「ライターズハイで書いた原稿は、深夜に書いたラブレターである」

そのココロは?? 「翌朝、とても読めたもんじゃない!」

Note:

関連することとして、Paper writing wheelで書いた各要素が終わって次に移るとき、一度前の要素を見直します。(Resultsを書いているならMethods)それでライターズハイが緩和できます。

議論を論文に反映させる

次に、そのときの議論でその場で反映できないこと論文上で校正します。なお、その場で反映できること、例えば語句の問題(一番最初は略語にせずに全部書くそして括弧内に略語を入れて次からそれを使う*)などはその場で訂正していきます。できればプロジェクタを使って他の人にも見られるようにして訂正します。

*例:Impaired fasting glucose(IFG)として次からIFGを使用、なおAbstract、本文、各々の図表でこれを行う→各々のレベルで、自明でないといけない

添付ファイル名は、「内容の省略名(わかる程度に)+作成日+作成者」というようにして送るといいです。例えば、この論文なら「threshold_IFG20120312KI」という感じですね。 先ほどの論文で作成日は3月12日、Inoue Methods作成者が作った(イニシャル)という意味です。この論文を受け取って中にコメントを入れた人(指導者と同僚)は、送り返すときにさらに日付を変更して自分の名前を入れるといいです。例えば「threshold_IFG20120319KI_MI」とすると、7日後の19日に井上真智子助教がチェックしてコメントを入れた原稿ファイルというように、名前で内容がわかります。

Inoue Methods website

(作成者:帝京大学医学部地域医療学 井上和男)

Inoue Methods website

(作成者:帝京大学医学部地域医療学 井上和男)